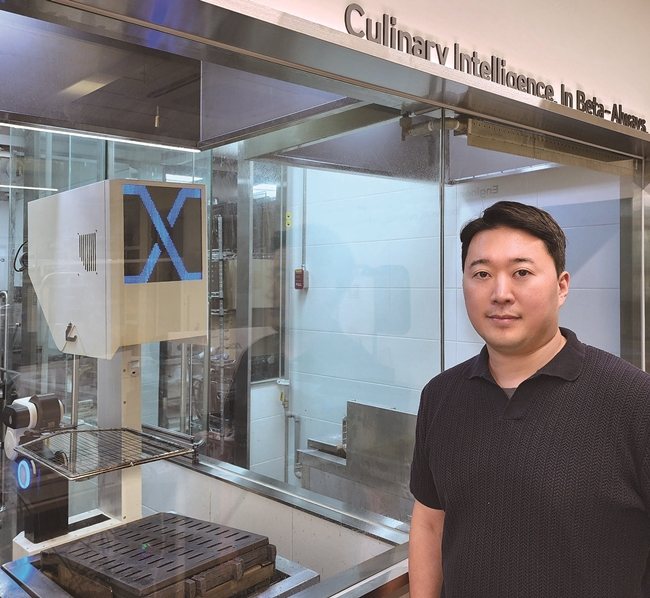

비욘드허니컴 정현기 대표 / 사진. 로봇기술

조리를 ‘디지털’로 옮기다

기자는 비욘드허니컴의 그릴링 로봇이 조리한 메뉴를 직접 맛봤다. 두께가 제각각인 고기를 각기 다른 동작과 화력으로 다루는 모습이 인상적이었고, 조리 속도는 사람보다 빨랐다. 즉시 먹는 대신 잠시 두었다가 한 점을 베어 물자, 겉은 바삭하고 안은 육즙이 풍부했으며, 첫입의 탄탄함 뒤로 시간이 지날수록 식감이 더 부드러워졌다. 비결은 조리 직후의 레스팅(Resting)이었다. 여열(캐리오버 쿠킹)로 중심 온도가 안정화되는 동안 육즙이 고르게 퍼지고 조직이 가라앉아 풍미와 촉촉함이 살아난다. 이 과정은 단순해 보이지만 풀링 온도 판단, 휴지(대기) 시간 관리, 온도 모니터링 같은 디테일이 맞아야 효과가 난다. 그릴링 로봇은 고기 두께·무게·표면 상태 등을 보고 이 요소들을 자동으로 조정해, 빠른 조리 속도와 일관된 맛을 동시에 확보한다. 마치 호텔 식사를 떠올리게 했다. 이 그릴링 로봇의 특징이 궁금해졌고, 그 답은 비욘드허니컴과의 인터뷰에서 확인할 수 있었다.

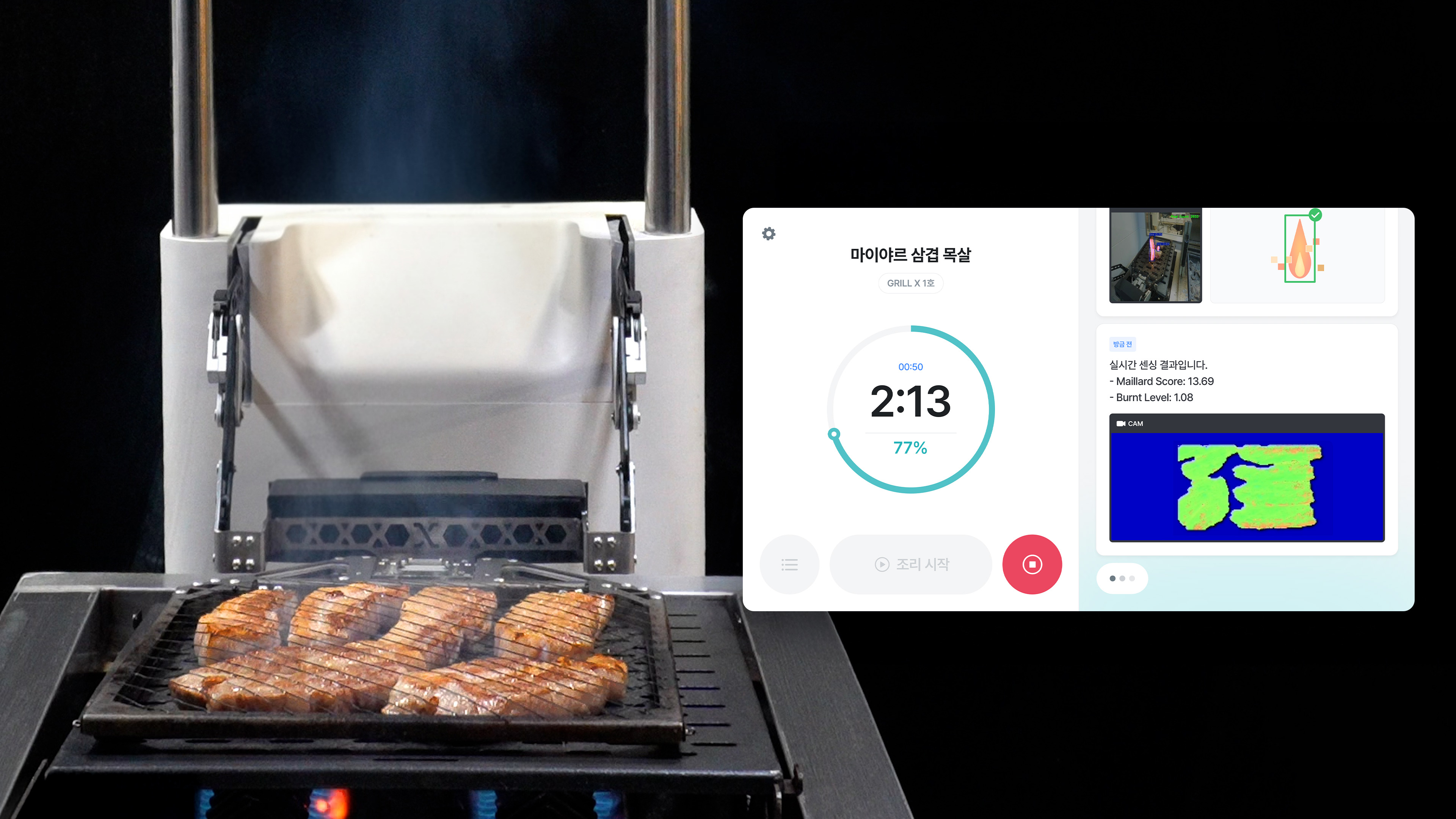

조리 로봇을 개발하기 위해 비욘드허니컴은 조리 방식을 ‘디지털’로 전환하고 사람처럼 조리하는 로봇을 추구한다. 조리를 디지털로 옮겨오는 일은 까다롭다. 시간과 온도만 맞춘다고 같은 맛을 유지하기 어렵고 재료의 두께와 수분, 지방의 분포, 예열 상태, 재료를 꺼낸 시점 같은 변수가 맛을 변질시킬 수 있다. 비욘드허니컴은 바로 이 지점에서 출발한다. ‘조리는 화학 반응이고, AI가 잘하려면 그 반응을 수치화해야 한다’라는 전제 아래, ‘디지털 미각’이라는 개념을 제시했다. 조리 중 발생하는 분자 신호를 실시간으로 감지해 마이야르 반응(갈변과 감칠맛), 탄화 정도, 육즙 손실, 수분·지방·콜라겐 상태를 지표로 만들고, 그 지표에 맞춰 화력과 시간을 스스로 조정하는 방식이며 이 감지는 밀리초(천분의 1초) 수준으로 이뤄진다.

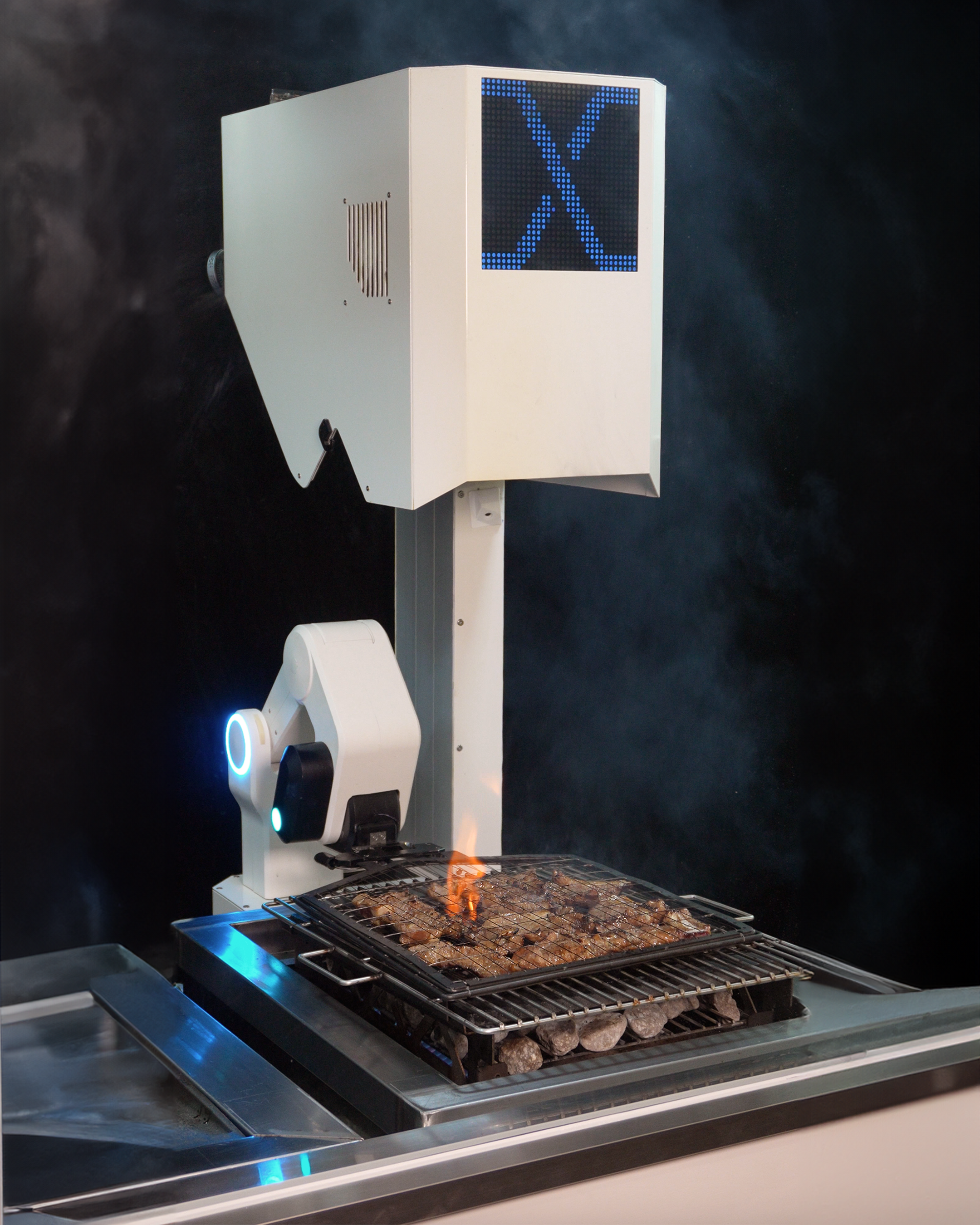

사진. 비욘드허니컴

사람처럼 굽는 기술 ‘피지컬 AI’

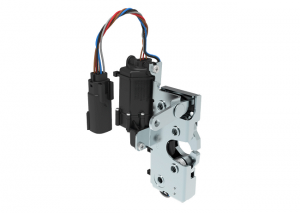

비욘드허니컴이 내세우는 또 하나의 축은 ‘피지컬 AI’다. 이는 단순히 프레스식으로 눌러 굽는 기계적 자동화가 아니다. 셰프가 재료를 올리고, 굽히고, 뒤집으며 상태를 읽는 동작을 로봇의 운동학과 제어에 그대로 옮겼다. 주방마다 다른 장비 높이와 기울기를 고려해 재료가 열원에 안정적으로 닿도록 만든 측면 반전 구조, 조리 중 과다 연기나 불꽃에 반응해 즉시 개입하는 비전 AI 기반 안전 제어가 대표적이다.

협소한 상업 주방을 전제로 한 하드웨어도 눈에 띈다. 220V로 작동하기 때문에 다양한 장소에 활용될 수 있고, 섀시 두께를 약 17㎝로 얇게 설계해 작업 동선을 침범하지 않는다. 관절과 기어 같은 핵심 부품을 직접 설계·제작하는 이유 역시 동작 품질과 내구성, 유지보수성을 설계 초기부터 확보하려는 선택이다.

사진. 비욘드허니컴

데이터로 다진 신뢰성 구축

그릴링 로봇의 핵심 기술이 성숙하려면 데이터가 필요하다. 하지만 조리 데이터는 사진 몇 장으로 정확한 정보를 얻을 수 없다. 식재료를 사고, 실제로 조리를 반복해야 한 건의 데이터가 생긴다. 비욘드허니컴은 사무실에 연구실을 보유하고 3년 반 이상의 시간을 투자해 수만 회 조리 테스트를 수행하며 데이터베이스를 구축했다. 분자 센서는 열과 빛에 취약해 주방 환경과 궁합이 맞지 않다는 통념도 있었다. 이들은 하드웨어 차폐, 데이터 전처리, AI 기반 노이즈 억제 등으로 한계를 뚫었고, 그렇게 다져진 기술력은 지난해 첫 제품 출시로 이어졌다.

맛의 일관성과 인력난 완화에 기여

그릴링 로봇의 적용사례를 살펴보면 현장은 ‘품질이 먼저’라는 외식업의 상식을 다시 확인시켰다. 오성급 호텔과 스테이크 전문점 파일럿에서도 맛의 일관성에 대한 긍정적 평가가 쌓였고, 특히 그릴 포지션의 고강도 노동과 인력난을 훌륭하게 대체하면서 자동화의 필요성을 키웠다.

그릴링 로봇을 사용한 한 음식점은 테이블 15개 매장에서 굽기 전담 인력을 5명에서 2명으로 줄였으며, 다른 매장은 테이블 10개를 1명으로 운영할 수 있었다. 매장 규모·메뉴·운영 방식에 따라 편차가 있지만, ‘굽기’ 업무에 한해 최대 60% 내외의 인력 감축 효과가 가능하다는 현장의 체감이 공유되고 있다. 신규 직원 교육 난이도와 시간도 크게 낮아졌다는 반응이다. 이 회사가 고급 파인다이닝을 1차 타깃으로 삼기보다, 대중적 외식 시장에서 균일한 맛과 인력 공백 보완을 핵심 가치로 둔 이유다.

도입 장벽 낮출 것

비욘드허니컴은 인증과 양산, 그리고 사용성에서도 해답을 준비 중이다. 상업 주방 도입에 필수적인 위생·제품 안전 관련 인증을 순차적으로 준비하며 연내 확보를 목표로 하고, 투입 자금은 양산 체계 고도화와 해외 상용화에 우선 배분한다. 제품은 주방을 갈아엎지 않고도 기존 조리기구와 연동해 쓰도록 설계돼, 도입 초기의 물리적·심리적 장벽을 낮추는 방향을 지킨다. ‘로봇이 주방을 대체하는 기계’가 아니라 ‘사람처럼 일하는 AI 도구’라는 자사의 정체성은 그래서 더 명확해진다.

센서·AI·로봇의 결합

비욘드허니컴 정현기 대표는 삼성리서치 등에서 로봇과 AI, 감각 증강(HMD의 전정기관 자극 등) 분야를 넘나들며 신기술을 연구해왔다. 그 과정에서 분자 센서 기술을 접했고, 자동화 장비만으로는 재현하기 어려운 ‘맛의 감각’을 센서+AI+로봇의 결합으로 풀 수 있다는 확신을 얻었다. 요컨대 비욘드허니컴이 바꾸려는 것은 ‘맛의 관리 방식’이다. 숙련된 셰프의 감각과 판단을 부정하는 대신, 그 감각이 기계적으로 재현될 수 있도록 감지→판단→동작의 전 과정을 데이터로 연결한다.

물론 이들은 완전 자동화가 단기간에 주방의 모든 문제를 해결하리라 보지 않는다. 세탁기의 비유처럼, 강력한 자동화 도구가 일상의 수고를 줄이더라도 인간의 역할은 남는다. 주방 역시 다양한 기구와 레시피가 공존하는 공간이다. 비욘드허니컴이 그리는 가까운 미래는 모든 공정을 대체하는 기계가 아니라, 인간-로봇 협업형 툴이 표준 장비처럼 놓이는 풍경이다. 그 툴은 한 가지 정답의 맛을 강요하지 않는다. 오히려 원하는 맛의 상태를 수치로 정의하고, 그 상태를 일정하게 재현함으로써 취향의 다양성을 지켜낸다. ‘맛을 수치로 읽고, 사람처럼 굽는’ 로봇이 외식업의 표준 장비가 되는 날이, 생각보다 멀지 않아 보인다.