사이언스(Science) 8월호 표지논문 / 사진. 아주대

아주대학교(이하 아주대)가 9월 16일(화) 소금쟁이과 곤충의 독특한 움직임 원리를 규명하고 이를 모사한 초소형 반수생 로봇 ‘라고봇(Rhagobot)’ 개발에 성공했다고 밝혔다. 해당 연구 결과는 글로벌 학술지 사이언스(Science) 8월호 표지논문으로 게재됐다.

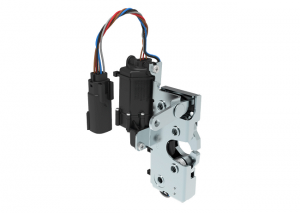

연구를 주도한 아주대 고제성 기계공학과 교수 연구팀은 물 위에서 초고속 기동을 펼치는 곤충 라고벨리아(Rhagovelia)의 다리 구조를 모사해, 기존 초소형 로봇이 구현하지 못했던 민첩한 제동·회전 기능을 구현했다. 연구팀은 라고벨리아의 부채꼴 다리 구조가 근육이 아닌 ‘탄성-모세관 현상’에 의해 작동한다는 사실을 규명했다. 이는 물의 표면장력과 유연한 구조의 상호작용으로 0.01초 이내에 펼쳐지고 접히는 초고속 움직임을 가능케 한다.

특히 라고벨리아는 0.05초 만에 최대 96도 급선회를 할 수 있을 정도로 민첩한 움직임을 보인다. 연구팀은 이 원리를 활용해 곤충 수준의 정밀 기동을 재현할 수 있는 초소형 로봇 설계에 착수했고, 결과적으로 초경량 인공 팬(Fan)을 장착한 로봇을 개발하는 데 성공했다.

이번 연구에서는 무게 1㎎의 초경량 인공 팬을 개발해 이를 0.23g 크기의 로봇에 적용했다. 로봇은 형상기억합금 기반 17㎎ 인공 근육 구동기를 장착해 기존 로봇 대비 두 배 이상 빠른 기동성을 확보했다. 실제 실험에서는 1초 만에 206도 회전이 가능해, 제동과 방향 전환 능력이 비약적으로 향상됐다. 이는 단순히 곤충 다리를 흉내 낸 수준을 넘어, 환경과 상호작용하는 자기형상변화(Self-Morphing) 구조의 원리를 공학적으로 구현했다는 점에서 의미가 크다.

이번 연구는 국내외 연구진이 공동으로 참여해 학제 간 융합 성과를 이끌어낸 사례이기도 하다. 아주대 김동진 박사후연구원(제1저자), 아주대 김창환 박사과정생(공동저자)이 아주대 연구팀으로 참여했으며, 미국 조지아공과대학 사드 밤라 교수와 UC 버클리 빅터 M. 오르테가-히메네스 교수는 곤충의 기동 메커니즘 분석을 맡았다. 아주대 연구팀은 실제 로봇 구현에 집중해 국제 공동연구의 시너지를 극대화했다.

아주대 고제성 교수는 “자연계 곤충이 가진 구조적 지능이 물리적 환경과 상호작용하며 발현되는 원리를 규명하고 로봇에 구현했다는 점에서 의미가 크다”라며 “이번 기술은 급류 환경에서의 환경 모니터링, 재난 탐사·구조 활동뿐 아니라 물의 계면이 존재하는 뇌와 같은 생체 내 환경에도 적용될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

아주대 김동진 박사후연구원은 “실제 로봇 기능 완성까지 4년 가까이 걸렸고, 1만 번 이상의 실패가 있었다”라며 “앞으로도 세상에 없던 새로운 것을 만들고 사회에 기여할 수 있는 연구를 이어가고 싶다”라고 전했다.

이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구, 기초연구실사업, 아주대학교 교내 연구비 지원으로 수행됐다. 학계와 업계에서는 자연 모사 기반 초소형 로봇 기술이 차세대 로봇공학의 새로운 방향성을 제시할 뿐 아니라, 국방·의료·재난 안전 분야에서 상용화 가능성을 넓혀줄 것이라 평가하고 있다.