대규모 언어모델을 기반으로 학습한 AI 대화형 챗봇의 등장과 함께 스마트 팩토리, 지능형 로봇, 정밀기계 등에 생성형 AI 기술을 적용하는 추세이다. 특히 인구감소에 따른 노동력 부족, 육체노동의 한계 등을 해결하기 위한 지능형 로봇의 필요성 증대와 함께 정교한 제어를 위한 AI 기술 도입이 요구된다, 월간로봇기술은 한국기계연구원이 발행한 기계기술정책지 '지능형 로봇 및 생성형 AI 동향 분석과 시사점'를 요약 정리했으며. 저자인 산업통상자원 R&D전략기획단 현정우 책임전문의원와 한국기계연구원 김철후 선임연구원과의 서면 인터뷰(하단 링크 참조)를 진행해 구체적인 의견을 전달받았다.

산업 동향

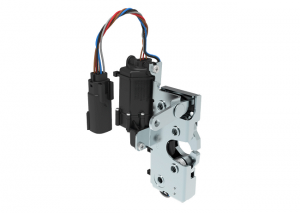

최근 빠르게 성장하고 있는 지능형 로봇 산업은 주로 B2C(소비자), B2B(기업 간), B2G(정부 간) 등 다양한 시장 관계자가 참여하는 형태로 발전하고 있다. 지능형 로봇은 단순 반복 작업을 주로 수행하는 산업용 로봇과 달리 인공지능, 휴먼인터페이스, 유비쿼터스, 네트워크 등의 IT 기술이 집적된 퓨전 시스템으로 제조업용 로봇, 전문서비스용 로봇, 개인서비스용 로봇, 로봇 부품 및 부분품, 로봇 시스템, 로봇 임베디드, 로봇 서비스 등 총 7가지 분야로 구분된다.

국제로봇연맹(International Federation of Robotics, IFR)의 글로벌 로봇시장 현황을 살펴보면 2020년 글로벌 시장은 243억 달러로 증가했다. 현재 글로벌 로봇 시장에서 산업용 로봇의 경우, ABB(스위스), Fanuc(일본), KUKA(독일), Yaskawa(일본)과 같은 빅4 기업이 약 75%의 점유율을 차지하며 유럽과 일본이 로봇 강국이라는 명성을 유지하고 있다. 서비스용 로봇 시장에서는 미국이 주도적 역할을 하고 있는데, 특히 의료용 서비스 로봇과 가정용 서비스 로봇이 세분화된 시장에서 우위를 점하고 있다 한국의 로봇산업은 세계 경쟁에서 다소 뒤쳐지는 모습이다. 주요 국가들인 미국, 일본, 중국에 비해 종합경쟁력이 지속 하락하고 있으며, 특히 R&D 역량에서는 중국의 기술 추격을 따돌려야 하는 상황에 직면해 있다.

2015~2020년 글로벌 로봇시장(左) 및 한국 로봇시장(右) 현황(단위 : 억 달러) / 사진. 한국경제인협회, “글로벌 로봇산업과 한국의 현황”, 2022.9.15.

국내 로봇산업은 현재 글로벌 추세와는 다르게 제조업용 로봇 중심으로 성장하고 있다. 2021년 기준으로 매출액 규모는 2020년 대비 2.5% 증가한 5조 6,083억 원으로 기록됐으며, 전체 로봇 관련 사업체 수는 2,500개로 전년 대비 3% 증가했다. 2021년에는 제조업용 로봇이 전체 로봇 매출액의 51.2%를 차지하고, 사업체는 565개사로 22.6%를 차지한 반면, 전문서비스용 로봇의 사업체수는 14.2%, 매출액은 9.1%로, 개인서비스용 로봇은 사업체수는 6.4%, 매출액은 7.1%를 차지했다.

‘2021년 로봇산업 실태조사’에 따르면, 로봇산업 관련 사업체 수는 2,500개로 전년 대비 3.0% 증가했다. 이 중에서 개인서비스용 로봇이 27.5%, 전문서비스용 로봇이 7.2%, 제조업용 로봇이 1.2%, 로봇부품 및 소프트웨어가 0.5%의 증가율을 보였다. 생산액의 경우, 제조업용 로봇이 51.4%로 높은 비중을 차지했고 전문서비스용 로봇이 3.4%, 개인서비스용 로봇이 3.2%, 로봇부품 및 소프트웨어가 3.1%, 제조업용 로봇이 2.2%의 수치를 기록했다,

세계적으로 로봇산업이 안정적인 성장세를 이어가고 있는 가운데, IFR의 마리나 빌(Marina Bill) 회장은 2023년에 산업용 로봇시장이 7% 성장해 전 세계적으로 59만 대 이상이 될 것으로 전망하는 한편, 2024년에는 62만 대, 2026년에는 약 72만 대로 연 평균 7%의 성장률이 예상된다고 밝혔다. IFR의 데이터에 따르면, 2022년 기준으로 세계 로봇시장은 282억 달러에서 2030년에는 831억 달러로 연 13%의 성장이 전망되는데, 특히, 서비스용 로봇 시장은 2022년 127억 달러에서 2030년 513억 달러로 급격한 성장이 예상되며, 2024년에는 제조업용 로봇 시장을 추월할 것으로 예측된다.

국내에서도 이와 같은 변화의 추이가 보이고 있다. 2022년 로봇산업 실태조사에 따르면, 국내 로봇시장은 2021년 5.6조 원에서 2030년 8.7조 원으로 연 4.1%의 성장이 전망되는데 특히, 서비스용 로봇 시장의 성장률은 4.0%로 1.3%인 제조업용 로봇보다 높게 나타났다.

2. 기술 동향

한국특허전략개발원이 밝힌 ‘2022년 특허 빅데이터 기반 산업혁신전략 보고서(첨단로봇)’를 살펴보면, 첨단로봇 기술은 로봇기반, 로봇구조, 로봇이동, 로봇응용의 네 가지 대분류로, 총 일곱 개의 중분류와 29개의 소분류로 세분화해 분류체계를 수립하고 있다. 이 중 본지에서 설명하는 ‘지능’은 ▲인식 ▲판단 ▲동작 ▲HRI 등으로 로봇기반 분류에 해당된다.

우리나라에서 정의하는 지능형 로봇은 산업부 R&D 투자전략에서 도출된 19개 산업기술 R&D 전략분야 중 하나로, AI 및 기타 IT 기술을 활용해 인간과의 상호작용을 실현하고, 이에 따라 가사지원, 교육, 제조 등 다양한 서비스를 제공하는 인간지향적인 로봇을 뜻한다. 이 분야에서 국가별 기술수준 순위를 살펴보면, 미국(100%)이 선두를 차지하고 있으며 이를 유럽(95.9%), 일본(95.8%), 한국(85.6%), 중국(81.6%)이 뒤쫓고 있는 형국이다. 특히, 한국은 미국에 비해 0.9년의 기술격차가 나타나고 있는 것으로 파악됐다.

지능형 로봇 기술 상대수준 및 기술격차 / 사진. 한국산업기술평가관리원, “2021년 산업기술수준조사”

적응형 서비스 로봇 기술은 인간과의 상호작용을 통해 명령과 감정을 이해하고 반응하며, IT 기술을 기반으로 다양한 서비스를 제공한다. 이 분야에서 미국(100%)은 세계에서 가장 높은 로봇 기술수준을 보유하고 있으며, 원천기술과 상용화 등 모두에서 선두를 유지하고 있는 것으로 나타났다. 그 뒤로는 유럽(95.0%), 일본(95.0%), 중국(85.0%,), 한국(83.5%)으로 이어졌다. 여기서 한국은 AI컴퓨팅 플랫폼, 엔진에 대한 높은 선진국 의존도, 협소한 국내 시장, 상대적으로 느린 기술성장 속도, R&D연구역량 부족 등이 한계점으로 조사됐다.

한편, 관련 논문 및 특허 분석 결과에서 미국은 기술력에서 논문영향력, 특허영향력, 중요특허 비율, IP4 점유율, 특허 청구항수 등에서 우위를 보이는 것으로 나타났다. 한국은 선도국 대비 활동력에서 특허 점유율은 2위를 차지했지만, 나머지 지표에서는 4, 5위를 기록했으며, 특허 영향력 및 중요특허 비율 지표에서 2위를 차지했다.

AI 분야에서도 미국은 100%로 세계최고 기술국으로 집계됐으며 우리나라는 기술 수준에서는 89.1%의 기술 격차는 1.3년으로 나타났다. AI 분야에서의 논문 및 특허 경쟁력 평가에서는 유럽이 논문 경쟁력에서, 미국이 특허 경쟁력에서 가장 높은 점수를 기록했다. 우리나라는 논문 경쟁력에서 86.2점으로 4위, 특허 경쟁력에서는 84.5점으로 동일한 순위를 차지했다.

3. 지능형 로봇 위한 AI(생성형 AI) 개요

International Federation of Robotics / 자료. European Commission, “AI Watch AI for Enhancing Robotics”, JRC Technical Reports, 2022

유럽 위원회의 공동연구센터(JRC)는 로봇공학을 위한 AI 기술적 지원 분야를 ▲로봇이 학습하고 부분 자율적으로 행동할 수 있도록 지원하는 기계학습(Machine Learning) ▲로봇이 사람의 음성 명령이나 내용을 이해하도록 지원하는 자연어 처리(Audio & Natural Language Processing(NLP)) ▲현재 위치에서의 상황을 이해하고 상호작용할 수 있도록 지원하는 컴퓨터 비전(Computer Vision Applications) ▲로봇이 다른 로봇 또는 사람과 협업하고 환경에서 활용될 수 있도록 하는 사물인터넷(Internet of Everything(IoE)) ▲자동화 기계에 AI 기술을 탑재해 비용 효율적이고 자율적인 프로세스를 구현할 수 있게 해주는 자동화 (Automation) ▲길고 복잡한 경로의 이동이 가능하도록 하기 위한 하드웨어와 소프트웨어 기술을 지원하는 커넥티드 및 자율주행차(Connected and Automated Vehicles(CAVs)) 등 6가지로 제시하고 있다.

생성형 AI는 딥러닝을 포함한 인공지능 기술을 이용해 언어, 비전을 포함한 컴퓨터로 처리할 수 있는 다양한 분야의 콘텐츠를 생성하는 기술 분야로 ▲로봇 설계(Robot Design) ▲제어 정책(Control Policies) ▲경로 계획(Path Planning) ▲시뮬레이션 및 테스트(Simulation and Testing) ▲인간-로봇 상호작용(Human-Robot Interaction) 등으로 종류를 구분할 수 있다. 그렇다면, 이러한 기술이 현재 로봇에 어떻게 활용될까.

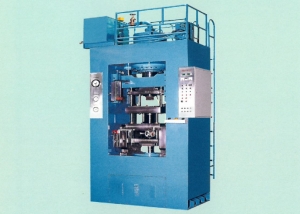

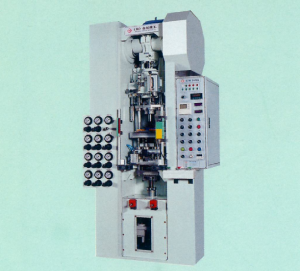

우선 제조업 로봇은 생산관리에서 발생하는 병목 현상을 파악하고 복구 계획을 수립하는 한편, 이를 통해 복잡한 데이터 추출에 소요되는 시간을 단축하는 데에 활용된다. 실시간 데이터 흐름 및 데이터 소스를 통합・매칭하는 기능이 중요한 제조업에서, 대규모 언어모델은 작업자, 시스템, 문서 간 상호작용 방식을 새롭게 정의해 생산성, 고객 만족도, 재무 실적 등을 개선하는 데에 유용하다.

다음으로 물류로봇이다. 창고 및 보관 업계에서는 자동화를 통해 생산성과 효율성을 높이고 전자상거래 부문의 수요 증가에 대응하는 과정이 중대해지고 있다. 이러한 자동화 작업은 주문 처리 속도를 증가시켜 노동생산성을 향상시키는 데에 활용할 수 있다. 특히 상품을 효율적으로 운송하고, 근로자들이 안전한 일자리로 전환할 수 있도록 지원하는 방안이다.

사진. 소프트뱅크로보틱스

안면인식, 음석인식, 다국어 지원, 감정인식 등이 가능한 소셜 로봇은 학습을 통해 장애물 회피하거나 얼굴인식 및 센서로 사람을 따라다니는 서비스를 제공한다. 최근에는 로봇의 인지 대상이 자연어 대화, 동작 의도의 파악 및 객체 간 교류 방식의 이해까지 시도되고 있다.

마지막으로, 의료로봇은 생체신호 측정과 해석을 통해 사람의 상태를 더 잘 이해하고, 건강관리 등 부가적인 지원 기능을 제공하는 기술이 확산되면서 사람의 행동, 표정, 말을 이해하고 대화 및 행동을 표현할 수 있는 지능적이고 인간 친화적인 상호작용 기술로 발전 중이다.

4. 지능형 로봇 관련 해외 정책 동향

세계 각국은 빠르게 발전하는 지능형 로봇 기술 분야에서 선도적인 역할을 수행하기 위해 다양한 연구 및 개발 정책을 추진하고 있다.

중국은 ‘제14차 로봇산업 발전 5개년 계획’을 통해 로봇 기술과 산업 발전을 글로벌 리더로 만들기 위한 목표를 제시했다. 향후 5년 동안 8대 핵심 산업에 지능형 로봇을 중점으로 두고, 이를 위한 특별 프로그램에 4,350만 달러를 지원할 예정이다.

일본은 ‘新로봇전략’을 통해 세계 로봇 혁신 허브로 만드는 것을 목표로 삼았다. 제조업, 간호 및 의료, 인프라 등에 9억 3,050만 달러 이상을 투자하고, 자율 주행 첨단 항공 모빌리티, 통합 기술개발 등의 프로젝트를 실행한다. 또한 ‘문샷 R&D 프로그램’에 5년간 4억 4,000만 달러의 예산을 할당해 기술 혁신을 촉진하고 있다.

유럽은 ‘호라이즌 유럽 프로그램’을 통해 지능형 로봇에 대한 예산으로 2021~2027년까지 943억 달러를 투입할 계획이다. 이를 통해 AI와 로봇에 대한 기초연구와 응용개발연구를 병행해 공동 AI 플랫폼을 구축하고 있다. 유럽 집행위원회는 로봇 관련 업무 프로그램에 총 1억 9,850만 달러의 자금을 지원해 최적의 의사결정을 지원하는 데 초점을 맞추고 있다.

미국은 ‘NRI(National Robotics Initiative)’를 통해 기초로봇 연구개발을 지원하고 있다. 2021년 발표된 NRI-3.0에서는 1,400만 달러 규모의 기금을 로봇 시스템에 대한 연구에 지원하고 있다. 이외에도 NASA의 Moon to Mars 프로젝트는 로봇의 성능 향상을 목표로, 2020~2024년까지 350억 달러의 예산을 할당했다.

국가별 주요 로봇 관련 정책 / 사진. 한국기계연구원 자료 취합

5. 국내 주요 로봇 산업 정책

‘제3차 지능형 로봇 기본계획’은 로봇산업 글로벌 4대강국 도약을 비전으로 ▲3대 제조업 중심 제조로봇 확대 보급 ▲4대 서비스 로봇분야 집중 육성 ▲로봇산업 생태계 기초체력 강화라는 주요 3대 추진과제 및 12개 세부과제에 총 2,298억 원 규모의 예산을 투입하는 방안이다. 이를 통해 ▲AI기반 로봇-제조장비 통합 공정 시스템 모델 개발 ▲돌봄·웨어러블·의료·물류 로봇 등 유망 로봇분야 중심의 서비스로봇 2,283대 실증 보급 ▲다중 이동로봇 자율주행 기술, 로봇・사람의 상호작용 및 고도화 작업 수행 위한 로봇 AI기술 개발 등을 추진하는 내용이 담겼다.

‘인공지능 국가전략’은 2019년 12월 발표된 내용으로 글로벌 AI 경쟁에서 경쟁력을 확보하고 국민 행복과 삶의 질을 향상시키기 위해 3대 분야 9대 전략과 100대 과제를 수립했다. 이 전략은 AI 경쟁력 혁신, AI 활용 전면화, 사람 중심의 인공지능 구현을 강조하며, 2030년까지 디지털 경쟁력 세계 3위, 지능화 경제효과 455조 원, 삶의 질 세계 10위를 달성하고자 기획됐다. 이와 관련 제조업부터 전 산업으로의 AI융합 확산과 로봇 분야에서의 AI융합 차세대로봇 기술개발과 성능평가・실증인프라 구축 등의 과제가 중점적으로 추진되고 있다.

‘국가전략기술 육성 방안’은 지난 2022년 10월, 기술패권 경쟁 대응과 국정과제 이행을 위해 도출된 방안이다. 해당 내용은 12대 국가전략기술을 선정하고, 정책・투자지원을 집중할 50개 세부 중점기술을 도출하며, 민관합동 대형 R&D 프로젝트를 통해 5~7년 내에 가시적 성과창출이 가능한 임무・목표를 발굴하고 집중 투자한다는 것이다.

‘첨단로봇 규제혁신 방안’은 한국 정부가 2023년 3월에 로봇 산업을 선도하고 새로운 비즈니스를 창출하기 위해 마련했다. 주요 방향은 새로운 비즈니스와 관련한 로봇의 핵심 분야를 중심으로 개선과제를 확대하고, 개선 수요를 반영한 과제를 추가하며, 효과적인 규제개선을 위한 민간 협의체를 가동하는 것이다. 이를 모빌리티, 세이프티, 협업 및 보조, 인프라의 4대 영역을 중심으로 총 51개의 과제를 규제개선 추진 중이다.

지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법은 지능형 로봇의 개발과 보급을 촉진하고, 그 기반을 조성해 지능형 로봇산업의 지속적 발전을 위한 시책을 수립・추진함으로써 국민의 삶의 질 향상과 국가경제에 기여하기 위해 마련됐다. 이 법은 매 5년마다 로봇 산업정책심의회의 심의를 거쳐 기본계획을 수립하며, 지능형 로봇산업의 분류체계를 구축하고 이를 기반으로 산업통계 확보 및 지능형 로봇산업 전반에 걸친 실태조사를 실시하는 등의 내용을 포함하고 있다.

6. 결론 및 시사점

미국, 중국, 일본 등 주요국들은 로보틱스 기술을 국가 경쟁력의 핵심 요소로 삼아 자국 내 투자를 지속하고 있으며, 관련 연구개발의 적용 범위 역시 확대가 이뤄지고 있다. 우리나라는 세계에서 로봇 밀도가 가장 높지만, 대부분 제조 분야에 치중돼 있으며, 유럽 국가로부터 수입 의존도가 높게 형성돼 있다. 더욱이 AI관련 기술의 경우, 현재는 삼성, LG, 현대차, SK, 네이버 등의 대기업 위주로 진행되고 있어 점차 중소기업으로의 기술이전이나 기술경쟁력을 확대할 필요가 있다. 이에 우리나라는 각 산업별로 특화된 지능화 로봇 및 관련 기술의 혁신을 주도할 필요가 있다. 특히 로봇 기술을 제조, 물류, 의약, 의료, 국방 및 국가안보, 농업 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있도록 로봇 시스템의 성능과 신뢰성, 사용 편의성, 안전성을 향상시키는 연구가 필요할 것이다. 이를 위해서는 실제 산업에서 적용 가능한 실용적인 연구개발 지원과 더불어, 선점 가능한 주제를 선택적으로 발굴해 글로벌 시장을 선도할 수 있는 R&D를 이어나갈 필요가 있다.

원문출처 : 한국기계연구원 기계기술정책 No.114. 「지능형 로봇 및 생성형 AI 동향 분석과 시사점」

저자 산업통상자원 R&D전략기획단 현정우 전문위원 , 한국기계연구원 김철후·길형배 선임연구원