일상 속에서 누구나 색 변화를 통해 유해물질 여부를 간편하게 확인할 수 있는 기술이 개발됐다. 박정열 교수(서강대학교), 김태성 교수(울산과학기술원) 공동 연구팀이 고속 응답하는 색변화 기반 무전원 휘발성 유기화합물 검지 센서를 개발했다고 한국연구재단은 밝혔다.

토양, 담수, 대기 등 어디서나 쉽게 발견되는 휘발성 유기화합물은 악취 및 오존을 발생시킬 뿐만 아니라 신경계 장애를 유발하는 발암물질이다. 이를 측정할 수 있는 기체크로마토그래피 질량 분석기나 광 이온화 검출기 등의 장비는 규모가 크고 전원을 필요로 하므로 현장 분석에서 사용하기에 불편함이 있다.

자연모사 기술 중 하나인 광결정을 이용해 휴대할 수 있는 무전원 센서를 개발하려는 시도들이 있었지만, 반응 속도가 느리고 감도가 낮아서 기체 상태의 유해물질을 검지할 수 없는 한계가 있었다.

연구팀은 일회용 커피 포장의 이지-컷(Easy Cut) 기술에서 영감을 얻어, 센서의 반응을 저해하는 잔류물질이 쉽게 떨어져 나가는 나노 규모에서의 이지-컷 공정(Nanoscale Easy Tear, NET)을 고안해냈다.

이 연구에서는 휘발성 유기화합물과 반응해 팽윤하는 실리콘 물질(PDMS)을 활용한다. 나노규모의 이지-컷 공정을 통해 실리콘에 기계적 전단응력을 가했을 때 커피 봉지의 봉제선처럼 광결정구조와 잔여 실리콘 물질을 깔끔하게 떨어뜨릴 수 있음을 이론적/실험적으로 규명했다. 이를 통해 광결정-실리콘 복합구조가 직접적으로 유해물질에 노출되어 반응속도와 민감도가 획기적으로 개선된다. 실리콘이 유해물질에 의해 팽윤함에 따라 결정구조 간격이 변하면서 센서의 색이 변하게 된다.

연구팀은 나아가 유해물질 검지용 센서 이외에 지능형 하이드로젤 기반의 광결정 습도센서를 제작해 NET 공정으로 다양한 광결정 화학센서의 개발 및 성능 향상이 가능함을 확인했다.

박정열 교수는 “색 변화로 수 초 이내에 기체 상태의 유해물질을 검지할 수 있어 누구나 쉽게 육안으로 환경을 모니터링 할 수 있을 것”이라며 “나아가 다양한 지능형 하이드로젤을 활용해 광결정 기반의 복합형 센서를 개발함으로써, 여러 환경오염원의 동시 검출이 가능하다”라고 연구의 의의를 설명했다.

이 연구 성과는 과학기술정보통신부·한국연구재단 기초연구사업(기초연구실) 지원으로 수행됐으며 국제학술지 사이언티픽 리포트(Scientific Reports) 3월 28일 논문으로 게재됐다.

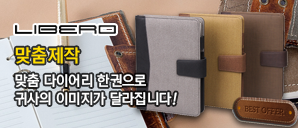

Nanoscale Easy Tear Process의 개념도

(a) 일상생활에서 쉽게 볼 수 있는 일회용 커피봉지

(b) 일회용 커피봉지 봉제선의 구조와 유사한 광결정-실리콘 복합체 구조의 개념도

(c) 박막형 센서를 제작하기 위한 Nanoscale Easy Tear Process의 개념도 및 미세구조 사진

★ 연구 이야기 ★

Q. 연구를 시작한 계기나 배경은.

A. 연구팀은 습도에 따라서 색이 변하는 헤라클레스 장수풍뎅이의 등껍질을 모사해 나노 입자를 이용한 광결정을 제작하고 습도센서로 응용해 발표(2010년 Applied Physics Letters)한 바가 있다. 추후 이러한 광결정을 이용해 화학물질, 단백질 또는 박테리아를 검지 가능한 센서로 응용했다. 이를 기반으로 기존의 광결정 기반 센서들의 고질적인 문제점인 느린 응답특성을 개선하기 위한 공정법 개발을 목적으로 본 연구를 수행하게 되어, 빠른 응답성과 민감도를 갖는 센서 개발에 성공하게 됐다.

Q. 연구 전개 과정에 대한 소개.

A. 현재까지 광결정 기반의 센서들은 공정상 느린 응답특성을 극복하기에 어려웠다. 그러나 우리는 광결정 기반 센서들의 특성을 연구하면서 센서 위에 공정상 발생하는 불필요한 층이 성능에 큰 영향을 주는 점을 알아냈고 이를 해결하기 위해 NET 공정을 고안해 연구를 수행하게 됐다.

Q. 연구하면서 어려웠던 점이나 장애요소는 무엇인지. 이를 어떻게 극복(해결)했나.

A. 광결정 기반의 센서를 대면적으로 제작하면서 재현성이 높은 센서를 제작하는 것이 실용화를 위해서 매우 중요하다. 대면적으로 제작된 광결정 기반의 센서는 시편마다 성능의 편차가 크고 심지어 같은 시편 내에서 서로 다른 색 변화를 나타내기도 했다. 연구팀은 제작과정에서 발생하는 성능의 편차를 줄이기 위해 최적화된 구조를 제작 가능한 NET 공정을 제안했고 시뮬레이션을 통해서 NET 공정의 원리를 규명했다. 이를 활용해 고속응답특성을 가지는 센서를 제작할 수 있었고 다양한 센서에 적용이 가능함을 알 수 있었다.

Q. 이번 성과는 기존과 무엇이 다른가.

A. 기존의 광결정 기반의 센서는 응답특성 보다는 검출 목표 물질에 집중되어 폴리머의 특성화 연구에 집중되어 있었다. 연구팀은 간단한 공정을 통해 광결정 기반 센서의 제작 공정을 공학적으로 최적화해 기존 광결정 기반의 센서가 가지고 있는 고질적인 문제점인 느린 응답속도를 비약적으로 향상시켰다.

Q. 실용화된다면 어떻게 활용될 수 있나. 실용화를 위한 과제는.

A. 기존의 환경을 모니터링하기 위한 기술들은 휴대성이 용이하지 못하거나 고가이어서 일반인이 사용하기에는 어렵다는 단점을 가지고 있었다. 하지만 연구팀의 연구 결과는 일상생활에서도 광결정 기반의 센서를 이용해 손쉽게 주변환경을 육안으로 인지가 가능하게 할 수 있다.

Q. 꼭 이루고 싶은 목표나 후속 연구계획은.

A. 광결정 센서가 무전원으로 색변화를 통해 쉽게 사용할 수 있는 장점을 가지고 있지만 원하는 화학물질만을 선택적으로 검지가 어렵다는 단점을 가지고 있다. 이러한 화학물질 선택성 문제를 해결하기 위해, 다양한 물질을 모니터링 할 수 있는 다양한 지능형 폴리머로 이루어진 복합센서의 개발이 필요하다. 연구팀은 패터닝 및 집적화기술을 적용하여 화학물질에 대한 선택성 문제를 해결하고자 한다.