미국의 생체모방 로봇 연구 동향

로봇, 예측 불가능한 환경에서의 적응력을 자연에서 찾는다!

기존 로봇시스템의 대다수는 소위 강체인 ‘Hard-bodied’ 구조를 기반으로 개발되어져 왔다. 즉, 금속을 비롯한 강성물질을 유한한 개수의 관절을 이용하여 결합한 골격체로 구성한 뒤, 그것을 전기나 유압을 이용하여 구동시키는 방식이다. 이러한 전통적인 로봇 구조물들은 자동차 조립용 로봇 등 고도로 제어된 환경 속에서 반복적이고 정밀한 작업을 수행하는데 있어서 탁월한 성능을 보이는 반면, 예측 불가능한 환경에 대한 적응력은 크게 떨어지는 단점을 지닌다. 로봇시스템이 가지는 이러한 단점을 자연계에 존재하는 여러 가지 생물의 구동방식을 모사함으로써 돌파하려는 시도가 최근 들어 증가하고 있는데, 본문에서는 미국을 중심으로 한 생체모방 로봇의 최신 연구 동향을 포유 동물형 로봇, 다관절/연성 로봇, 그리고 자기조립형 로봇 분야로 나누어 살펴보았다.

1. 생체모방 로봇 분야의 연구 개발 현황

가. 포유동물형 로봇

포유동물형 로봇의 경우에는 현재의 제작기술만으로도 상당한 수준의 완성도를 지닌 관절로봇을 만들어내는데 큰 문제가 없다. 따라서 가장 연구가 활발한 분야는 제작기술이나 재료개발 분야가 아닌, 관절 설계나 동작계획(Motion Planning), 혹은 제어기술 분야이며, 기계공학이나 재료학 분야보다는 전기공학이나 컴퓨터공학 분야에서 더욱 활발한 연구가 이루어지는 경향이 있다.

Fig. 1은 최근 몇 년간 MIT에서 발표된 연구결과들을 소개한 것이다. 이 연구들이 공통적으로 가지고 있는 문제의식은, ‘예측 불가능한 지형(Terrain)에서 관절형 로봇을 어떻게 구동할 것인가’였다. 2006년 Dittrich 등은 포유동물이 지니는 다리의 Compliance의 중요성을 인식하고, 이를 응용하여 단 한 개의 다리로도 2D 기동이 가능한 Hopping 로봇을 발표했다. 2008년에는 Byl 등이 두 개의 다리를 이용한 Compass Gait를 주제로 한 논문을 발표했다. 이 논문에서는 허리의 능동제어와 발 관절의 수동적인 반응을 조합하여 상당한 수준의 지형 불확실성에도 대응할 수 있다는 것을 증명했다. Byl은 이후 2009년에 Littledog이라고 명명한 4족보행기를 이용하여, 다양한 지형에서 기동신뢰성을 보장할 수 있는 관절형태의 설계 및 동작계획(Motion Planning)을 선보였다.

관절형 로봇이 모사하는 대상은, 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 첫 번째로 인간을 비롯해 상당한 고등동물들을 모사하는 연구가 있다. 혼다에서 2000년에 개발한 ASIMO는 (Fig. 2a) 세계적으로 매우 잘 알려져 있으나, 또한 매우 느린 기동 속도로도 유명하다. Big Dog을 개발하여 세계적으로 주목을 받은 Boston Dynamics는 2011년 미국 고등 연구 계획국(DARPA)과의 계약을 새로 체결하여 두 가지 프로젝트를 진행하고 있다. 하나는 최대한 인간과 유사하게 움직임으로써 예측 불가능한 지형에서 기동하는 로봇(Atlas 프로젝트; Fig. 2b)이다.

ASIMO를 비롯한 기존의 로봇들이 최대한 정적으로 움직여서 관성의 효과를 최소화하는 것에 반해, Atlas는 관성력을 적극적으로 동작계획 과정에 반영함으로써 빠른 기동을 구현하는 것을 목표로 한다. 또 하나의 프로젝트는 치타를 모사하여 자유로운 고속 2D 기동이 가능한 로봇을 만드는 것이다(Cheetah 프로젝트; Fig. 2c). 두 프로젝트 모두 관성력을 이용한 기동을 구현하려 한다는 점이 공통적이다.

두 번째로, 절지동물이나 기타 비교적 단순한 동물을 모사하는 연구 역시 활발히 이루어지고 있다. 고등동물을 모사하는 것에 비해서 비교적 주목을 덜 받는 분야이긴 하지만, 단순한 동물일수록 비교적 제어가 단순하다는 점에 힘입어, 해당 연구들은 상당한 수준의 연구결과와 제작품을 발표해오고 있다. 그 예로 UC Berkeley의 Robert Full 교수팀은 바퀴벌레와 거미다리에 나있는 가시털을 관찰함으로써 가시털이 험난한 지형에서도 안정적으로 이동할 수 있는 장치로 작용한다는 연구결과를 발표했다. 실제 실험을 통해 가시털이 없는 달랑게과(Ghost Crabs)의 다리에 가시털의 역할을 할 수 있는 가시 형태의 부착물을 부착하고 험난한 지형을 통과하는 실험을 한 결과 이전보다 빠른 속도로 지형을 통과하는 것을 보여 주었다. 그 밖에 몇 가지 대표적인 예를 Fig. 3에 소개했다. 이중 b, c의 두 가지는 MIT의 Biomimetic Robotics Laboratory의 디렉터인 S. Kim 교수가 Stanford University 대학원 시절에 발표한 로봇들이다.

나. 다관절/연성로봇

포유동물형 로봇의 경우는, 생체모사 로봇이기는 하지만 강체동역학을 기반으로 한다는 면에서 전통적인 로봇과 본질적으로 다른 것은 아니다. 강체동역학은 한 가지 약점을 지니고 있는데, 자유도가 늘어나면 늘어날수록 제어가 극단적으로 복잡해진다는 점이다. 하지만 자연계에는 대단히 높은 자유도를 지녔으면서도 지능은 매우 낮은 생체구조들이 있는데, 달팽이나 문어, 지렁이나 각종 기생충 등의 수많은 연체동물이 그것이다. 이들 연체동물들은 본질적으로 무한자유도를 지니는데 반해, 그것을 제어하는 신경구조는 극히 단순하다.

일례로 C. Elegans라는 선충(Nematode)은 8개의 신경줄기만을 이용해서 자신의 몸을 기동하는 것으로 알려져 있다. 이런 생명체들을 모사하는 로봇을 소프트 로봇(Soft Robot)이라고 분류하며(Fig. 4), Fig. 5에 각종 동물이 지닌 소프트 구성체 중에서 대표적인 예를 소개했다. 물론 부드러움을 지닌다고 해서 무조건 모사할 대상이 되는 것은 아니다. 인간의 몸도 부드럽지만, 인간은 기본적으로 골격이 존재하지 않으면 기동할 수가 없다. 반면에 Fig. 5에 소개하는 생체구조물들은 유체골격(Hydroskeleton)이라는 섬유그물망 세포(Fiber-mesh Cell)나 근육압(Muscular Hydrostat)을 이용함으로써, 강성의 골격이 없어도 기동할 수 있다.

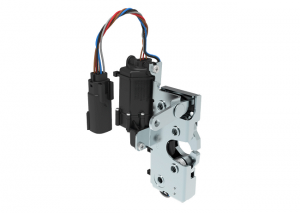

이러한 연체동물을 모사할 수 있다면, 그런 소프트 로봇들이 가지게 될 장점 및 단점은 매우 명확한데, Fig. 6에 그 개념을 설명했다. 소프트 로봇은 우선 자유도라는 면에서 큰 장점을 지닌다(Fig. 6a). 기존의 강체기반 로봇들이 장애물을 만날 경우 그것을 회피/극복할 수 있는 방법은 몇 가지로 제한될 수밖에 없는 반면에, 소프트 로봇은 자기 자신이 지닌 무한 자유도 및 높은 변형한도를 이용하여 대부분의 장애물을 지나쳐갈 수 있다. 반면에, 소프트 로봇은 앞서 이야기한 높은 자유도와 변형한도로 인하여 정밀도는 오히려 떨어지게 된다(Fig. 6b). 조작(Manipulation)과 관련해서는, 각자 다른 상황에서 강점을 발휘하게 된다(Fig. 6c). 오브젝트가 특정한 형태를 가지고 있고 그리퍼(Gripper) 역시 그 형태에 최적화되어야 한다면, 당연히 강체로봇(Hard Robot)이 더 적합한 경우가 된다.

하지만 오브젝트의 형태를 예측할 수 없거나 매우 깨지기 쉬운(Fragile) 경우라면, 소프트 로봇을 선택하는 것이 더 좋은 경우가 된다. 마지막으로 소프트 로봇이 본질적으로 지니는 큰 단점은, 몸체자체가 부드러운 만큼, 최대하중이 매우 낮을 수밖에 없다는 점이다(Fig. 6d).이러한 연체동물들을 모사하고자 하는 시도는 상당히 오래전부터 있어왔으며, 소프트 로봇이라는 개념이 생기기 전에는 강체로봇에 관절수를 늘림으로써 해당구조물을 모사하려는 시도도 있었다. Fig. 7의 로봇들이 그 예이다. 이들 로봇들은, 비록 본질적으로 소프트 로봇이라고 볼 수는 없지만, 다관절 로봇이라는 하나의 분야를 개척하는 계기가 되었으며, 완전한 의미의 소프트 로봇이 아직 매우 초기단계 수준에 머물러있는데 반해, 다관절 로봇에 대해서는 동역학적 특성 및 제어기법에 대한 연구도 상당한 수준에 올라있다.

하지만 오브젝트의 형태를 예측할 수 없거나 매우 깨지기 쉬운(Fragile) 경우라면, 소프트 로봇을 선택하는 것이 더 좋은 경우가 된다. 마지막으로 소프트 로봇이 본질적으로 지니는 큰 단점은, 몸체자체가 부드러운 만큼, 최대하중이 매우 낮을 수밖에 없다는 점이다(Fig. 6d).이러한 연체동물들을 모사하고자 하는 시도는 상당히 오래전부터 있어왔으며, 소프트 로봇이라는 개념이 생기기 전에는 강체로봇에 관절수를 늘림으로써 해당구조물을 모사하려는 시도도 있었다. Fig. 7의 로봇들이 그 예이다. 이들 로봇들은, 비록 본질적으로 소프트 로봇이라고 볼 수는 없지만, 다관절 로봇이라는 하나의 분야를 개척하는 계기가 되었으며, 완전한 의미의 소프트 로봇이 아직 매우 초기단계 수준에 머물러있는데 반해, 다관절 로봇에 대해서는 동역학적 특성 및 제어기법에 대한 연구도 상당한 수준에 올라있다.

현재 관련분야에서 가장 관심사가 되는 부분은, 다관절 로봇 역시 뱀이나 코끼리의 코 등을 모사한 것이니만큼, 모사대상이 되는 생물체의 제어회로가 대단히 복잡할 리가 없다는 점이다. 따라서 다관절 로봇의 제어 역시 그 모든 관절을 독립적으로 제어할 필요는 없을 것이며, 각 제어기의 동기화나 상호간섭 등을 통하여 단순한 제어를 하는 것이 가능할 것으로 추론할 수 있다.

다관절 로봇의 발전에도 불구하고, 앞에서 언급했듯이 이 분야의 로봇은 진정한 의미의 소프트 로봇은 아니다. 소프트 로봇의 개발은 현재로서는 초보단계라고 밖에 말할 수가 없지만, 앞으로의 발전가능성은 크다고 보아야 한다. 그 이유라면 현재 생태계의 구조를 근거로 들 수가 있는데, 현재 모든 동물문(門·Phylum) 중에서 절지동물을 제외하면 연체동물이 가장 생물학적 다양성이 풍부한 문이다. 또한 수중생물 중에서는 절대다수가 연체동물이며, 자연계가 진화 과정을 통해 연체동물을 이렇게까지 발전시켰다는 사실자체가 연체동물이 환경적응력이 뛰어나다는 증거이다. 따라서 ‘예측 불가능한 환경에서도 손쉽게 적응하여 원하는 성능을 낼 수 있는 로봇’을 목표로 하는 그룹이라면 소프트 로봇을 염두에 두지 않을 수가 없다.

다관절 로봇의 발전에도 불구하고, 앞에서 언급했듯이 이 분야의 로봇은 진정한 의미의 소프트 로봇은 아니다. 소프트 로봇의 개발은 현재로서는 초보단계라고 밖에 말할 수가 없지만, 앞으로의 발전가능성은 크다고 보아야 한다. 그 이유라면 현재 생태계의 구조를 근거로 들 수가 있는데, 현재 모든 동물문(門·Phylum) 중에서 절지동물을 제외하면 연체동물이 가장 생물학적 다양성이 풍부한 문이다. 또한 수중생물 중에서는 절대다수가 연체동물이며, 자연계가 진화 과정을 통해 연체동물을 이렇게까지 발전시켰다는 사실자체가 연체동물이 환경적응력이 뛰어나다는 증거이다. 따라서 ‘예측 불가능한 환경에서도 손쉽게 적응하여 원하는 성능을 낼 수 있는 로봇’을 목표로 하는 그룹이라면 소프트 로봇을 염두에 두지 않을 수가 없다.

Fig. 8에서 최근 발표된 몇 가지 소프트 로봇 관련한 연구결과가 있다. 연체동물이라고 하면 굉장히 다양한 동물을 포함하는데, 그중 유충(Worm)류에 집중한 연구를 통하여 이 분야에서 상당히 앞서가는 그룹이 Tufts 대학의 B. Trimmer 그룹이다. Trimmer 그룹의 연구는 각종 벌레의 신경계(Neural Network)가 동작하는 방식을 이해하는 것부터 시작했는데, 실제로 초소형 탐침(Microprobe)을 박각시나방의 유충(Manducasexta)에 이식하여 신경신호를 추적하여 정리한 결과를 발표했다(Fig. 8a, 8b). 이런 방법으로 박각시나방 유충이 기동하기 위해 사용하는 제어신호 및 동역학에 대한 연구를 마친 Trimmer 그룹은, 이후에 인조 유충을 만들어 구동했다(Fig. 8c). 현재 동 그룹은 해당 소프트 로봇을 구동하기 위한 에너지원을 전기가 아닌 전해질액(Electrolyte)에서 얻어내려는 연구를 진행 중에 있으며, 이 연구가 성공할 경우 학계에 상당한 임팩트가 있을 것으로 예상된다. Harvard 대학교의 Whitesides 그룹은 소프트 로봇은 본질적으로 무한자유도를 지니고 있다는 사실에 주목, 1개의 구동기만을 이용해서 다양한 오브젝트를 안정적으로 잡을 수 있는 Universal Gripper(Fig. 8d)를 개발, 발표했다.

다. 자기조립형 로봇

예측 불가능한 환경에서 기동, 기능하고자 하는 것을 주요 목표로 한다면, 아주 극단적인 접근방법이 한 가지 있다. 로봇을 미리 설계, 제작하지 말고, 로봇의 부품들만 설계, 제작하여 목표지역에 배치한 다음 그 부품들이 주어진 환경에 맞춰서 스스로 자기조립하게 하는 방법이다. 약간 변형된 방법으로는, 주어진 환경을 평가하고 그에 맞춘 최적 조립방법은 인간이 결정해주되, 조립자체는 마찬가지로 자가 조립을 통해 구현할 수도 있다.

일견 장난 같아 보이는 이 접근방법은, 실제로는 상당히 진지한 연구 분야이다. 화성에 로봇을 보내거나 심해 깊은 곳을 탐사하는 등의 극단적 상황에서는 한두 가지 상황에 최적화한 로봇보다는, 어떤 상황에서도 대처할 수 있는 로봇이 더 필요할 수 있기 때문이다. University of Southern California 대학의 W. Shen그룹은 이 분야를 집중적으로 연구하는 연구그룹이며, Fig. 9, 10에서 해당 그룹의 최근 연구결과 몇 가지를 소개했다.

2. 결론

이상에서 생체모방 로봇 분야의 연구 개발 현황을 미국을 중심으로 살펴보았다. 로봇들의 전체 크기는 미터단위에서 센티미터 스케일에 이르지만, 로봇표면에 초소수성이나 접착의 방향성 등 기능성을 주기 위해서는 나노표면공정을 사용할 수도 있다. 또한 곤충과 같이 가벼운 로봇을 만들기 위하여 새로운 재료의 사용이 시도되기도 하고, 운동 메커니즘을 단순화하기 위한 혁신적인 동역학적 접근방식이 필요한 경우도 많이 있다.

이와 같이 생체모방 로봇은 기계공학뿐만 아니라, 재료, 전자, 화학 등 많은 분야의 연구가 총망라되어야하는 속성을 가지고 있으며, 현재 기계 및 로봇분야에서 가장 주목받고 성장하는 연구 분야로 꼽히고 있다.