사진. 위키피디아

고령화사회로의 전환이 기정사실화된 상황에서 이에 대한 하나의 대안으로 실버 세대를 겨냥한 재활로봇의 관심이 높아지고 있다. 이에 한국로봇산업진흥원은 원에서 발간하는 ‘ROBOT NEWS & INFO’ 특집을 통해 재활로봇에 대한 필요성과 시장 동향 등을 소개했다. 이에 본지에서는 본문을 발췌, 요약해 소개한다.

1. 재활로봇의 필요성

최근 우리사회는 저출산 및 평균 수명 증가에 따라 고령화가 심화되고 있으며, 장애인구 수와 그 중에서 고령자가 차지하는 비중도 함께 증가하는 추세이다.

현재 세계 약 73억 명의 인구 중 60세 이상의 인구는 12.3%를 차지하고 있으며 '50년에는 60세 이상 인구 비중이 전체의 1/5 이상으로 증가할 전망이며, 그 중에서도 특히 우리나라는 저출산 문제로 인해 전체 인구 중 60세 이상 인구가 차지하는 비중이 '15년 18.5%에서 '50년 41.5%로 급격하게 증가할 것으로 예측된다.

또한 '14년 국내 전체 등록 장애인 수 약 250만 명 중 55세 이상이 157만 명으로, 약 63.1%를 차지하고 있으며 이는 '07년에 비해 10% 증가한 수치이다.

이러한 이유로 경제활동 인구의 노인부양부담 증가 및 고령자 케어를 위한 서비스 인력 부족, 노인들의 사회적 고립으로 인한 각종 사회적 문제 증폭 등이 사회적 문제로 부각되는 상황이다.

이미 '10년 825개소였던 국내 요양병원의 수는 '15년 1,346개소로 가파르게 증가하는 추세이고, 인구 천 명당 간호인력 역시 OECD 평균 9.8명에 비해 현저히 부족한 5.2명 수준이다.

이에 최근 노인들의 생활을 보조하고 신체적 활동력 회복에 기여할 수 있는 헬스케어 로봇, 재활로봇 등이 고령화 사회의 새로운 대안으로 주목받고 있다.

2. 재활로봇에 대한 정의 및 시장 동향

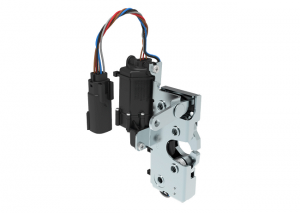

로봇은 크게 제조용 로봇과 서비스용 로봇으로 분류되며 재활로봇은 의료나 헬스케어를 위한 서비스용 로봇 범주에 포함된다. 국제로봇연맹(IFR)의 로봇 분류 정의에 따라 전문서비스 로봇으로 분류되는 의료용 재활로봇은 병원·재활 기관 등에서 활동 장애로 인한 신체·인지적 기능 향상을 목표로 하는 사람의 치료를 돕는 로봇으로, 일반적으로 치료로봇과 보조로봇으로 구분되며 의수나 의족, 신경자극, 일상생활의 모니터링 장치 등을 포함한다.

또한 개인서비스 로봇으로 분류되는 노약자 및 장애인 생활지원을 위한 개인 재활로봇은 사람들이 신체적 외상을 극복하고 독립적인 생활을 할 수 있도록 돕는데 초점을 맞추며, 신체 활동을 지원하는 로봇이나 보조기기, 의수 등을 포함한다.

시장 측면에서, 전문서비스용 로봇 매출 중 의료로봇(재활시스템 포함)은 13억 불로 35%를 차지했고, 노약자 및 장애인 지원을 위한 개인서비스용 로봇 매출이 전년 대비 29.3% 증가한 0.12억 불을 차지했다.

국내 시장의 경우 '14년 전문서비스용 로봇 생산 증가에 힘입어 전체 서비스용 로봇 생산이 전년 대비 11.8% 증가한 3,385억 원이었고, 그중 전문서비스용 로봇에 포함되는 의료로봇(재활훈련용 로봇 포함) 생산은 전년 대비 150% 증가한 220억 원이며, 개인서비스용 로봇 중 헬스케어 로봇 생산이 90억 원이었다.

3. 국내·외 제품 개발 및 활용 동향

재활로봇에는 상·하지 재활로봇 등 재활치료용 로봇 외에도 일상생활 보조용 재활로봇이 있으며, 최근에는 이동성(Mobility)을 용이하게 하기 위한 웨어러블 형태의 로봇 개발이 증가하고 있다.

세계적으로는 가장 높은 판매 실적을 달성한 로봇은 스위스의 ‘Lokomat’, 현재 야스카와전기가 인수한 외골격 로봇 최초로 FDA 승인을 받은 이스라일의 ‘ReWalk’, 생활 지원 로봇 국제 안전규격(ISO 13482)을 획득한 일본의 ‘HAL’, ‘혼다 보행 어시스트’ 등이 대표적이다.

국내에서는 ‘Walkbot’이 처음으로 하지재활로봇 국산화에 성공했고, 국립재활원 등을 중심으로 재활로봇에 대한 연구가 활발해지고 있으며, 대기업 역시 헬스케어 로봇 분야의 관심을 확대하는 추세이다.

4. 국내외 정책 동향

세계 각 국은 고령화에 따른 사회 문제 대안으로써 고령자 케어와 자립 지원을 위한 의료·재활 로봇 기술 연구 및 제품 보급 활성화 지원 정책을 추진하고 있다.

- 일본

일본은 의료·개호(간호) 분야의 로봇 도입 및 보급·확산을 위한 정책적 지원을 확대함과 동시에 제품 인증·표준 선점을 위한 적극적인 노력을 추진하고 있다.

'09년부터 고령자 간병 등을 위한 ‘생활지원로봇실용화프로젝트’를 실시했고, '10년 츠쿠바시에 생활지원 로봇의 안전성 검증을 위한 ‘생활지원로봇안전검증센터’를 설립해 '14년 세계 최초로 생활지원로봇 인증을 확보했다. 이어 '14년 ‘로봇혁명실현회의’를 통해 서비스로봇 도입 확대를 위한 도입 지원금 보조 사업, 개호 직원의 부담 경감을 위한 로봇 간호기기의 개발·도입 촉진 및 실용화 지원 사업, 장애인의 자립 지원 및 사회참여 확대를 위한 제품 보급 사업 등의 과제를 논의했다.

'15년에는 간병로봇을 공적 보험 적용대상에 포함해 개호 로봇의 이용료를 90%까지 지원한다고 밝혔고, 또한 후생노동성은 사이버다인의 로봇수트 HAL(다리)을 신경·근육 희귀 난치병 환자들을 대상으로 한 의료기기로 승인했다.

올해에는 개호로봇 개발 지원을 위한 거점 10곳을 마련해 실제 간호 현장의 목소리를 직접 듣고, 수요자의 니즈에 적합한 간호로봇 개발을 촉진할 계획이며, 이를통해 노인요양시설의 간호인력 부족 문제 해결에도 기여할 전망이다.

- 미국

미국은 '09년 ‘A Roadmap for US Robotics’에서 제조, 헬스케어/의료(수술로봇, 재활로봇, 사회보조로봇의 3개 분야), 서비스 로봇에 대한 전략을 제시했다.

또한 '12년에는 국가로봇계획(NRI)의 일환으로 헬스케어 및 의료분야의 로봇기술 개발에 2천만 불을 투자하기도 했다.

- EU

유럽은 Horizon 2020의 RoboCom 프로젝트, Robot-Era 프로젝트를 통해 고령자 케어 및 독립적인 생활 지원을 위한 로봇 개발과 활용 시스템 구축에 대한 노력을 시작했다.

'14년에는 헬스·농업·사회안전 등 타 산업과의 융합을 통해 세계시장에서 로봇 경쟁력을 확보하기 위한 민-관 합동의 로봇연구프로그램에도 착수했다.

- 한국

국민의 건강한 삶과 고령자·장애인의 독립적인 생활을 위한 범부처의 정책적 지원이 활발한 상황이다. '12년 로봇 미래전략의 4대 과제 중 하나로 고령자·장애인 등 사회적 약자의 독립적인 삶을 위해 재활·진단·치료를 지원하는 로봇헬스타운 조성이 제시됐고, '15년부터 정부 예산에 반영될 전망이며, '13년에는 국민건강을 위한 범부처 R&D 중장기 추진계획의 건강R&D 적용범위 내 ‘돌봄기술 분야’에 재활로봇 등의 노인·장애인 대상 케어 서브시 기술이 포함됐다.

'14년에는 산업통상자원부의 ‘창조경제산업엔진창출전략’의 13개 과제에 ‘국민안전·건강로봇’이 포함됐고, ‘제2차지능형로봇기본계획('14~'18)’을 통해 사회적 약자 지원을 위한 의료·재활로봇 R&D, 상용화 및 보급 확산을 위한 과제를 추진 중이다. 한편 한국로봇산업진흥원은 ‘시장창출형로봇보급사업’의 일환으로 국립재활원의 ‘재활로봇보급사업’을 선정, 국산 의료·재활로봇의 보급과 확산을 지원하고 있다.

5. 향후 전망 및 과제

재활로봇은 고령화로 인한 사회 문제 해결은 물론 개인의 삶의 질 향상에 대한 관심이 증가하는 시점에서, 로봇과 의료 분야의 융합을 통한 새로운 대안으로 부상했다. '16년 스위스에서 개최될 예정인 ‘Cybathlon 대회’는 이러한 재활로봇 연구의 확대와 시장 확대의 촉매제가 될 것으로 전망된다.

한편 국내 의료·재활로봇의 개발 및 보급, 확산을 위해서는 ▲의료·재활로봇에 대한 분류 및 승인 체계를 정비하고, 제품 수출을 위한 국외 인증제도와의 연계를 보완하는 동시에 ▲재활로봇을 활용한 치료의 고비용 문제를 해결하기 위한 적정 수가화에 대한 논의가 필요하며 ▲재활로봇 제품의 보급 및 이용 확대를 위한 보다 안정적이고 지속적인 사업 예산 지원이 중요하다.

한국로봇산업진흥원 www.kiria.org