<편집자주>

달파가 주최한 로봇 축제는 전 세계의 이목을 끌기에 충분했고, 그만큼 대미를 장식한 DRC 2015 FINAL은 수많은 로봇인들의 관심 속에서 성공리에 매조졌다. 본문에서는 이역만리 땅에서 펼쳐진 DRC 2015 FINAL 현장의 생생함을 California State University의 김성준 씨와 기계·건설공학연구정보센터의 도움을 받아 소개한다.

DRC 2015 FINAL, 카이스트 우승하다

2015년 6월 첫 주말에는 모처럼 대한민국 엔지니어들의 마음을 두드리는 즐거운 뉴스가 들려 왔다. 그것은 바로 DARPA ROBOTICS CHALLENGE, FINALS 2015(이하 DRC)에서 카이스트가 우승을 거머쥐었다는 뉴스였다. 이 뉴스가 전해지며 많은 분들이 DRC가 어떠한 대회인지 궁금해 했을 것이다.

DRC는 미국 국방성이 주최하고 세계 유수의 학교와 연구소에서 출전해 자웅을 겨루는 대회이다. 이 대회의 취지는 지진, 쓰나미, 산사태, 화재, 붕괴 사고 등의 대형 재난 사고에 투입되어 인명과 재산을 구해내기 위한 로봇을 개발하는 것에 있으며, 특히 지난 2011년 터진 후쿠시마 원전 사태가 이 대회를 개최하는 직접적인 원인이 됐다.

이 대회의 시작은 약 2년 전으로 거슬러 올라간다. 카이스트를 비롯해 16개의 팀이 그 때부터 지금까지 선의의 경쟁을 하며 사람 살리는 로봇을 만들기 위해 주력해 왔다. 어느 로봇이 주어진 임무를 최대한 잘, 빠르게 수행하는지 겨루는 대회의 그 마지막은 미국 캘리포니아 LA 주변 도시인 Pomona시의 Fairplex에서 열렸다. 많은 출전자들과 관람객들의 손에 땀을 쥐게 만들었던 대회를 지금부터 찬찬히 살펴보도록 한다.

경기 규칙을 알아야 더 재밌는 DRC

재난 구조를 위해 로봇들은 어떤 활동을 해야 할까? 이에 대한 답으로써, DRC에서는 로봇들이 경기 중 해내야 하는 임무를 정한 구체적인 규칙을 제시한 바 있다.

------------------------------------------

DRC Mission

1. 시작 지점에서 건물까지 이동하기 위해서 로봇이 직접 자동차를 운전한다.

2. 차량에서 내려 건물의 출입문까지 이동해야 한다(점수 포기 시 인력 수행 가능).

3. 문 앞으로 이동한 로봇은 손잡이를 돌려 문을 열어야 한다.

4. 실내 진입 후 플랜트나 공업 시설 내에서 흔히 볼 수 있는 밸브를 조작해야 한다.

5. 나무판자에 그려진 원을 따라 구멍을 내야 한다. 판자 주변에 미리 준비 된 직쏘(Zigsaw)를 쥐고 조작해야 한다.

6. 벽에 설치된 전기 제어용 스위치를 내려야 한다.

7. 바닥에 불규칙하게 놓인 벽돌 블록을 밟고 지나가거나 바닥에 깔린 파이프 등의 장애물을 치우고 지나가야 한다(택1).

8. 지금까지 통과해온 건물을 나와 다시 실외의 마지막 관문으로 간다.

9. 출구 바로 뒤에 있는 계단을 걸어 올라간다.

------------------------------------------

경기 내용이 후쿠시마 원자력 발전소에서 로봇이 마주칠만한 상황과 유사하게 꾸며져 있음을 알 수 있다. 또한 경기장 내에서는 로봇 관제 센터와 로봇 간의 통신을 방해하는 강력한 전자 잡음을 간헐적으로 송신하는 무선 방해 장치가 설치되어 있다. 이것은 고장 난 원자력 발전소 내에서는 방사선으로 인한 강력한 자기장이 형성되어 있는 것을 반영한 것이다.

규칙에 따르면 초기에는 방해 신호로 인한 Blackout이 비교적 드물지만 고강도로 발생함을 알 수 있다. 이후로 45분까지는 강도는 낮아도 빈도가 높다(45분 이후로는 발생하지 않음). 이러한 제한으로 인해 실제 경기에 투입된 많은 로봇들이 심지어 실내에 진입조차 하지 못할 정도로 어려움을 겪는 것을 볼 수 있었다. 특히 관객들이 보기에 답답할 정도로 느리게 움직인 것은, 움직임을 결정하기 위한 계산량이 많은 탓도 있었지만, 이러한 통신 장애가 빈번하게 발생한 탓이기도 했다.

우승팀 DRC휴보는 어떻게 미션을 수행했나

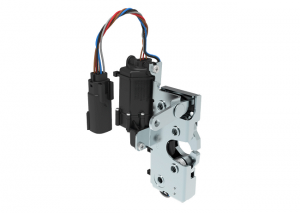

일반 운전자들이 핸들의 바깥을 잡는 것과는 다르게 휴보는 한 손으로 핸들의 중심을 잡고 다른 한 손으로는 차량의 B필러 부분을 파지했다. 이는 휴보의 손목 관절 회전 각도가 인간과는 다른 것에 착안한 것으로 보인다. 또한 몸체가 완전히 차량에 탑승하지 않고 반쯤 나와 있는 것은 하차를 쉽게 하기 위한 선택으로 보인다(엑셀과 브레이크는 케이블을 통해 CAN 통신으로 제어).

2차 관문인 문 앞까지의 이동에서부터 휴보는 특유의 탁월함을 보여줬다. 바로 무릎과 발의 앞부분에 달린 모터와 캐스터를 이용해 주행함으로써 2족 보행 로봇임에도 다른 로봇에 비해 빠르게 이동할 수 있었던 것이다. 특히 다른 로봇들의 경우, 보행 중에 넘어지는 사례가 자주 나타난 것을 보았을 때, 현장 상황에 맞춰 적절한 설계와 전술을 구사했다고 할 수 있다.

3차 관문은 문 열기로, 이전의 관문들이 이동 능력을 주로 보았다면 여기서부터는 로봇이 주변 사물과 환경을 얼마나 능동적으로 다루는지를 시험하기 시작했다. 특히 최종 점수가 4점 미만이었던 로봇들의 경우, 이 부분에서 많은 시간을 소모함으로써 순위권 밖으로 밀려나는, 일종의 분수령이 되는 관문이었다(8점 만점).

4차 관문부터는 본격적인 장애 극복을 위한 임무들이 주어졌다.

특히 화재 상황에서 엄청난 열로 인해 인간의 손으로 밸브를 제어할 수 없는 상황을 상상해 볼 때, 로봇이라면 이러한 문제를 더 쉽게 해결할 수 있을 것이다. 이 관문의 난이도는 이 전 관문인 문 열기 보다 더 높다고 할 수 있다. 로봇의 팔 역할을 하는 매니퓰레이터를 제어하기 위해 팔꿈치 윗부분까지 활용해야만 하기 때문이다. 이는 다시 말하자면 로봇 기구학에 있어서 더 높은 복잡도를 감안해야 한다고 할 수 있다.

5차 관문은 더 어려웠다. 이제는 목표가 2가지로, 먼저 로봇들은 직쏘를 찾아 손에 올바르게 쥐어야만 했다. 그리고 목표인 나무판자 앞으로 이동한 후 직쏘를 이용해 나무판자에 적절한 크기로 구멍을 내야 했다. 사실 이 2일차 영상에서 휴보는 거의 완벽하게 구멍을 내는데 성공했지만, 1일차 경기에서는 3차 시도에서야 구멍을 제대로 내는데 성공했다. 심지어 다른 팀들은 이 임무를 무시하고 지나가기까지 하는 등, 그 어려움이 상상 이상이었다고 할 수 있다.

6차 관문의 목표는 1일차와 2일차가 서로 달랐다.

1일차 경기에서는 비교적 단순한 전기 제어용 레버(두꺼비 집)를 내리는 것으로써 점수가 낮은 로봇들도 쉽게 해내 변별력이 낮은 임무였다. 그런 이유 때문인지 주최측은 급하게 임무를 바꿔 팀들에게 공지했다. 2일차 경기의 6차 관문은 전기 플러그를 왼쪽에서 오른쪽 소켓으로 바꿔 끼우는 임무가 주어진 것이다. 밸브, 직쏘와는 다르게 더 정밀한 영상처리와 제어가 필요했다고 할 수 있다.

7차 관문은 두 가지로 나뉘었다. 불규칙하게 쌓인 벽돌길을 걸어 넘어가거나 약간 가벼운 장애물을 헤치고 지나가야 한다.

여기서 휴보는 장애물을 헤치고 지나가는 길을 택했다. 특히 재미있었던 부분은 휴보가 후진을 함으로써 이동한 것이다. 마치 발바닥이 불도저의 배토판과 같은 역할을 함으로써 손쉽게 통과하는 것이 가능했고, 휴보가 최단 시간 안에 경기를 주파하는데 큰 기여를 했다.

드디어 마지막 관문, 8차 관문이 진행됐다. 이 관문은 특히 무게 중심이 관건이었다. 몸체가 무거운 로봇들은 계단을 오를 때 무릎과 발목 관절에 가해지는 토크 배분에 어려움을 겪었다. 약간의 실수가 있어 넘어지기라도 한다면 기체에 상당한 손상이 발생하기 때문에 신중하게 움직여야 했다. 지켜보는 모두가 손에 땀을 쥐는 순간이었고, 휴보가 제일 위에 도달하는 순간 모두가 절로 박수를 치게 만들었다.

이렇게 카이스트팀은 44분 28초라는 최단 시간 내 최고 점수를 기록하며 DRC 2015 FINAL에서 우승했다.

쟁쟁한 휴머노이드들 ‘박빙’ 승부 펼쳐

이 대회에서 카이스트팀만 높은 점수를 받은 것이 아니었다.

최종 순위표를 보면 IHMC와 TARTAN도 훌륭한 점수를 받았다. 만약 카이스트팀이 조금만 부족했더라도 순위가 바뀔 만큼 두 팀도 좋은 경기 결과를 보여 줬다.

<표2> DRC Finals Team Standings

TEAM | SCORE | TIME | TEAM | SCORE | TIME |

TEAM KAIST | 8 | 44:28 | TEAM THOR | 3 | 27:47 |

TEAM IHMC ROBOTICS | 8 | 50:26 | TEAM HRP2-TOKYO | 3 | 30:06 |

TARTAN RESCUE | 8 | 55:15 | TEAM ROBOTIS | 3 | 30:23 |

TEAM NIMBRO RESCUE | 7 | 34:00 | TEAM VIGIR | 3 | 48:49 |

TEAM ROBOSIMIAN | 7 | 47:59 | TEAM WALK-MAN | 2 | 36:35 |

TEAM MIT | 7 | 50:25 | TEAM TROOPER | 2 | 42:32 |

TEAM WPI-CMU | 7 | 56:06 | TEAM HECTOR | 1 | 02:44 |

TEAM DRC-HUBO AT UNLV | 6 | 57:41 | TEAM VALOR | 0 | 00:00 |

TEAM TRAC LABS | 5 | 49:00 | TEAM AERO | 0 | 00:00 |

TEAM AIST-NEDO | 5 | 52:30 | TEAM GRIT | 0 | 00:00 |

TEAM NEDO-JSK | 4 | 58:39 | TEAM HKU | 0 | 00:00 |

TEAM SNU | 4 | 59:33 |

Florida Institute for Human and Machine Cognition의 약자인 IHMC는 익히 알려진 기체인 Atlas를 사용했다. 이제는 구글에 인수된 보스톤 다이나믹스로에서 개발한 Atlas는, 말하자면 검증된 하드웨어였던 셈이다. 이 로봇의 장점은 무게 중심이 상체에 있어 장애물 제거에 상당히 강하다는 점이며, 단점이라면 상체가 다소 무거워 마지막 관문인 계단 오르기에 약하다는 것이다.

첫날 오전에 그들이 세웠던 7점이라는 대기록은 늦은 오후까지 깨지지 않을 정도로 상당히 좋은 성적이었다.

다음은 CMU+WPI의 CHIMP이다. 팔꿈치와 발에 캐터필러가 달려 있는 것을 볼 때, 휴보와 같이 주행할 것을 염두에 두고 디자인한 것으로 보이는 로봇이다.

첫날 경기에서, 심지어 세 번째 관문에서는 넘어지기까지 했는데도 CHIMP는 최고의 기록을 세운 바 있다. CHIMP가 넘어졌을 때, 많은 사람들이 안타까워했다. 한번 넘어지면 일정 위치까지 돌아가서 다시 시작해야 하는 규칙이 있기에 상당한 페널티가 생기기 때문이다. 그런데 웬일일까? 보통 다른 팀은 로봇이 넘어지면 곧 달려와서 로봇을 일으켜 세우는데, CHIMP의 팀인 CMU+WPI는 그저 지켜보기만 하는 것 같았다. 경기를 포기했던 것일까? 아니었다. 수 분의 시간이 지나고, CHIMP는 스스로의 힘으로 일어나기 시작했다. 마침내 CHIMP가 다 일어섰을 때, 경기장에서는 엄청난 환호성이 터져 나왔다. 수 분의 차이로 3위에 머물긴 했지만, CHIMP는 스스로에게 장애가 발생했을 때에도 알아서 복구하는, 정말로 재난 구호를 위해 개발된 로봇이었다.

그 후의 이야기

DRC는 이 시대의 최첨단 로봇 기술들이 선보여진 자리였다. 또한 로봇 간 경쟁이 아니라 세상의 소금이 되고자 하는 로봇들의 도전을 볼 수 있는 자리였고, 로봇 기술의 시금석이 되는 매우 의미 있는 행사였다. 그렇기 때문에 DRC를 통해 인류가 개발해 온 것과 개발해야만 하는 로봇 기술들을 살펴 볼 수 있었다.

일상으로 돌아간 로봇 연구원들은 부족했던 부분을 메우기 위해 다시 매진하겠지만 이제는 그들에 대한 기대는 더욱 커졌다. 카이스트팀의 우승을 통해 국내외의 이목이 다시 로봇으로 집중되었다. 일각에서는 새로운 협약과 투자가 체결되었다는 소식도 들려온다. 그간에는 산업용 로봇에 국한되었던 투자가 새로운 분야에도 진행될 것이다.

산업용 로봇은 이미 생산 기술의 필수적인 요소가 되었다. 군용 또는 재난용 로봇은 서서히 우리에게 다가오고 있다. 이제 그 이후의 로봇들은 서비스용 로봇을 목표로 개발되어질 것이다. 로봇기술에 대해 많은 우려와 회의가 있지만 이미 로봇이 인간의 삶에 끼칠 영향이 적지 않을 것임을 누구도 부인할 수 없다.

이제 다시 시작되는 로봇 연구들이 우리 사회에 유익하게 쓰일 수 있도록 기술개발과 함께 사회적인 인식과 정책의 변화도 논의되어야 할 때이다. 그 초석을 다지기 위해 함께 고민하는 한국 사회가 되기를 기원한다.

기계·건설공학연구정보센터 www.materic.or.kr

필자 김성준(석사과정 / California State University, Los Angeles)